|

||

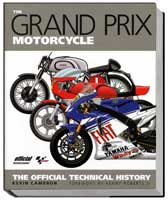

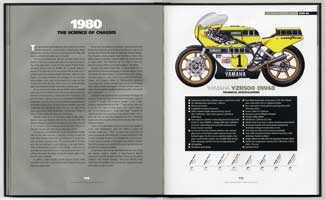

ようやく出たか…という感じの、GPマシンのオフィシャルブック。FIM世界選手権ロードレースGPが始まった1949年から2008年まで、500ccからMotoGPにかけての、ロードレースの最高峰クラスにおけるマシンの技術トレンドを書き起こした、記念碑的な著作である。 ようやく出たか…という感じの、GPマシンのオフィシャルブック。FIM世界選手権ロードレースGPが始まった1949年から2008年まで、500ccからMotoGPにかけての、ロードレースの最高峰クラスにおけるマシンの技術トレンドを書き起こした、記念碑的な著作である。ファンからメカニックを経てライターになった私には、1978年以降に若干詰めの甘さを感じさせるページがあるが、それは年ごとの文章量を揃えるため、やむを得なかったのだろう。全編を通じて、よく取材し、咀嚼し、年ごとに内容の粗密を感じさせずにまとめているのはさすがである。 もちろん、1977年までのページだけでなく、それ以後にも、この本を読んで初めて知った内容はたくさんあり、“ほほう、なるほど、あれはそういう意味だったのか…”と納得したり、“へ〜え、昔はこんなことで悩んでいたのか…”(それと比べりゃ、今のバイクは良く出来ているよな)と感心したりする。 単純に“何年ごと”ではなく、意味のある時代の区切り方が絶妙で、1949〜2008年を14の時代に分け、それぞれにキャッチフレーズを冠している。それらを並べた目次を眺めわたせば、60年間の技術史を要領よく俯瞰できるシカケである。 この本のために製作されたと思しき60台のチャンピオンマシンの横位置イラストと、上に書いた14の時代を代表する14台のマシンの解説図は、精密さはさておき、堅苦しくなりがちな技術史の本を楽しく読み進めるものにしている。60台のチャンピオンマシンの諸元表にはいくつか間違いがあるが、些事にとらわれず、ロードレースの最高峰マシンの、60年にわたるおおまかな進化の流れをつかみやすくしている。  これまで、ロードレースに関する書籍の大半が、個々のレースの展開をまとめたダイジェストか、年ごとのチャンピオンの英雄伝、あるいはもっと長いスパンでメーカーの栄枯盛衰を捉えた歴史物などだった。それとは別に、オートバイのメカニズムに関する技術書や解説書はもちろんあったが、両者の間を埋める、60年間にわたるGPレーサーの技術的変遷をまとめた本はほとんど見当たらなかった。

これまで、ロードレースに関する書籍の大半が、個々のレースの展開をまとめたダイジェストか、年ごとのチャンピオンの英雄伝、あるいはもっと長いスパンでメーカーの栄枯盛衰を捉えた歴史物などだった。それとは別に、オートバイのメカニズムに関する技術書や解説書はもちろんあったが、両者の間を埋める、60年間にわたるGPレーサーの技術的変遷をまとめた本はほとんど見当たらなかった。 2008シーズン終了後にオフィシャルブックとしてこの本が出版されたのは、レース展開やライダーやライディングテクニックだけでなく、今まで軽視されることが多かったマシンそのものに対する興味の高まりと、これからさらに関心を高めていこうという狙いが感じられる。レースやライダーに対してよりも、マシンに対してはるかに大きな興味を持ち続けてきた私にとっても、これはとても嬉しく、歓迎すべきことである。 2008シーズン終了後にオフィシャルブックとしてこの本が出版されたのは、レース展開やライダーやライディングテクニックだけでなく、今まで軽視されることが多かったマシンそのものに対する興味の高まりと、これからさらに関心を高めていこうという狙いが感じられる。レースやライダーに対してよりも、マシンに対してはるかに大きな興味を持ち続けてきた私にとっても、これはとても嬉しく、歓迎すべきことである。 |

||

| The Grand Prix Motorcycle The Official Technical History ハードカバー/W240×H290/カラー/英語/216p 税込価格 5,880円 (本体価格 5,600円) |

||

|

||

1993年、世界選手権ロードレースGP・500ccクラスのチャンピオンを獲得し、それまでの“無冠の帝王”というタイトルを返上したケビン・シュワンツ。その彼の、プロフェッションルライダーとしての10年の足跡を振り返るドキュメンタリータッチの映像集。 1993年、世界選手権ロードレースGP・500ccクラスのチャンピオンを獲得し、それまでの“無冠の帝王”というタイトルを返上したケビン・シュワンツ。その彼の、プロフェッションルライダーとしての10年の足跡を振り返るドキュメンタリータッチの映像集。1980年代後半から1990年代序盤にかけての世界GPでは、エディ・ローソン、ウェイン・レイニー、ワイン・ガードナー、そしてケビン・シュワンツの“4強”がしのぎを削っていた。バリー・シーン、ケニー・ロバーツ、フレディ・スペンサーといった歴代帝王が去った後、5年連続で500ccのチャンピオンとなったミック・ドゥーハンが台頭するまでの間、1986〜1994の9シーズンが4強激突の時代だ。 4強の中でも、とくにシュワンツとレイニーの2人による壮絶な争いは、見る者を釘づけにし、ときには恐怖さえ感じさせたものだが、そこまで激しいバトルができた背景には、AMA時代から続く彼ら2人のライバル意識と信頼感があったのだと、このDVDは教えてくれる。ヨシムラやスズキとの関係は、いつ、どうやって始まったかも明らかになる。 激しい一騎討ちの中でも、とくに印象的だったのは1989年の開幕戦・日本GP。このレースは、88年から取材する側に回った私にとって、今なお忘れられないレースのひとつである。決勝は、確かプレスルームのTVモニターで見ていたが、スタートからゴールまで、シュワンツとレイニーのバトルを固唾を呑んで見守った。このDVDでも、このレースにはとくに長い時間を割いている。 GP500のタイトルは、結局、1990〜92年の3年連続でレイニーのものになるが、その間のシュワンツの成績には浮き沈みがあった。とくに1992年の不振は、彼自身の「キャリアを通じて築き上げた自信が無残に剥ぎ取られていくようなシーズン」という言葉に表れるように、惨澹たるものだった。 が、翌1993年には遂に“無冠の帝王”のタイトルを返上し、500ccのチャンピオンを獲得。このシーズンを振り返る彼自身の言葉と、闘いぶりを記録した映像の数々は、魅力たっぷりの名場面集といえる。 その彼は、1995年のシーズン途中で引退してしまうのだが、それがいかに突然かつ衝撃的だったか、そして、なぜそういう形で引退したのか、さらに、引退後にレースに出場する気はなかったのか…などの疑問を、錯綜とした当時の情報ではなく、落ち着いたシュワンツ本人の語りによって明らかにしている。 テキサスにあるシュワンツの牧場で収録した独占インタビューはDVDのみの特典で、スズキのバイクについて、500ccにおける体重管理について、シーズンオフのフィジカルトレーニングについて、レイニーがいないGPでの戦いの日々について、そして、グランプリとは…とった質問に答えてくれる。   |

||

| ケビン・シュワンツ物語 DVD DVD/本編70分・特典映像6分/日本語 税込価格 2,940円 (本体価格 2,800円) |

||

|

||

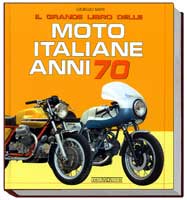

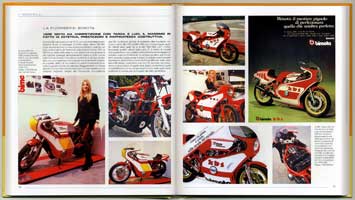

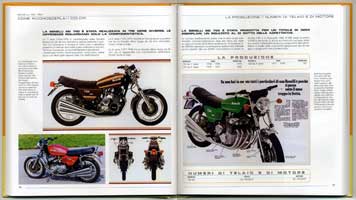

古いイタリアンバイクが好きなら、この本は見逃せない。そしてもし、バイクに加え、グラフィックデザイン(の歴史)に興味を持っていれば、この本は手放せない。MOTO ITALIANE ANNI 70。直訳すると“70年代のイタリアンバイク”である。 古いイタリアンバイクが好きなら、この本は見逃せない。そしてもし、バイクに加え、グラフィックデザイン(の歴史)に興味を持っていれば、この本は手放せない。MOTO ITALIANE ANNI 70。直訳すると“70年代のイタリアンバイク”である。厚いハードカバーの背にプリントされたタイトルを見た瞬間に、どんなマシンたちが登場するのかは、おおよそ想像できた。わからなかったのは“見せ方”である。今までに見たことのある、いくつかの豪華本が頭に浮かんだ。ずしりと重い本書を手にとり、ハードカバーの表紙をめくってページを開くまで、わずか2〜3秒の短い時間に、こんなに期待感が高まったのは久しぶりだ。 さてその中身は…。“やられた!”というのが正直なところ。予想はすべて良い方向に完全に裏切られ、パラパラと斜め読みするはずだったのが、最初からまったく敵のペースに嵌められてしまった。 1970年代当時モノのポスターとカタログによる、いきなりの集中攻撃である。まず最初に、カタログ、ポスター、印刷広告をふんだんに使って、1970年代とはどんな時代だったのかを思い起こさせるのが第1章。年ごとのガソリン代、国内選手権500ccのチャンピオン、世界GP500ccのチャンピオン、イギリスとアメリカのバイクオブザイヤー並ぶユニークな構成に、編集者のセンスがうかがえる。  続いて、雑誌の表紙(日本の雑誌もあり)をビジュアルの中心に据えて、1970年代のイタリアンバイクとそれを取り巻く世相を回顧。そして、カタログを中心として展開される、1970年代の“ニューメカニズム”のページも楽しめる。ここまでがイントロか。 続いて、雑誌の表紙(日本の雑誌もあり)をビジュアルの中心に据えて、1970年代のイタリアンバイクとそれを取り巻く世相を回顧。そして、カタログを中心として展開される、1970年代の“ニューメカニズム”のページも楽しめる。ここまでがイントロか。続いて、メーカーごとの1970年代のラインアップを、広報写真とカタログを中心に構成。1972年のベネリ・モトビ250 2C、イタルジェット・カリフォルニア650、ラベルダ1200TS、モト・グッツィV7スペシャル、MVアグスタの小排気量マシンなど、珍しい機種の貴重な広報写真やカタログも多数収録されている。  そして最後に、1970年代のイタリアの旗艦というべき10台のマシンについて、当時のカタログをふんだんに使ったメカニズム解説、主要諸元、マイナーチェンジによる塗色の変遷などの本編に突入する。 そして最後に、1970年代のイタリアの旗艦というべき10台のマシンについて、当時のカタログをふんだんに使ったメカニズム解説、主要諸元、マイナーチェンジによる塗色の変遷などの本編に突入する。約240ページの本書のP.93〜237にわたる“LA 10 ITALIANE CHE HANNO FATTO GLI ANNI SETTENTA”に収録されているのは、ベネリ750Sei、ドゥカティ750SS/900MHR、ラベルダ750SF/750SFC/1000 3C、モト・グッツィ750V7Sport/850 Le Mans、MVアグスタ750Sport/750Americaの10台。文句なしの名車ぞろいだ。 問題は、テキストがイタリア語だけだという点。しかし、書かれた内容が読めないからといって、この本の価値や眺める喜びが減ることはないと断言したい。 |

||

| Moto Italiane Anni 70 ハードカバー/W250×H280/カラー/伊語/239p 税込価格 7,980円 (本体価格 7,600円) |

||

|

||

自転車界の二大クラシックレースのひとつ、パリ・ルーベは、1896年の第1回以来2008年で106回の開催を迎える歴史的な自転車レース。“クラシックの女王”と称されることもあれば“北の地獄”と呼ばれることもある、長い歴史を誇る過酷な競技である。 自転車界の二大クラシックレースのひとつ、パリ・ルーベは、1896年の第1回以来2008年で106回の開催を迎える歴史的な自転車レース。“クラシックの女王”と称されることもあれば“北の地獄”と呼ばれることもある、長い歴史を誇る過酷な競技である。パリ郊外のコンペーニュから北に向かい、ベルギーとの国境に沿ってフランス北部の工業都市リール郊外のルーベまで、約260kmを1日で走り切るワンデーレースだ。 タイトルの“ROAD to ROUBAIX”は、そのまま“ルーベへの道”であり、この単純なフレーズがかえって、自転車レースに興味のある人の好奇心をかきたてるのではないだろうか。 うねうねと起伏を繰り返す北フランスならではの景色の中を行く闘いのコースには、険しい山道がない代わり、コースの大半が石畳敷きなのが大きな特徴といえる。 今なおフランスには石畳の道が多いとはいえ、パリ・ルーベに使われるルートには1世紀以上前から保存されている歴史的街路も多数含まれており、握りこぶし大から人の頭大まで、ギザギザからつるつるまで、大きさも形もさまざまな石畳が選手たちを(だけでなく、メカニックや、オートバイで追っかけて取材する人々をも)を苦しめる。 手入れされた都会の石畳とは異なり、晴れれば砂が浮き、雨に濡れれば泥まみれになる石畳の小径は、パリ・ルーベの歴史の中で、常にドラマの舞台であり、脇役であり、起爆剤でもあった。 あのボブ・ロールをして「パリ・ルーベみたいなレースは、断じて他にはない。地球上に、こんな競技が他にあるとは思えない」と言わしめたほどだ。フランスの現代作家、ギ・ラゴルスは「パーティーのように始まり、悪い夢のように終わる」と形容している。 長くパリ・ルーベに参加してきたメカニックの「ここを走った自転車は、二度とプロの使い物にはならない」という言葉にも“北の地獄”ならではの死闘のほどがうかがえる。 このDVDは、歴史的な写真や映像を交えつつ、近年の優勝選手やメカニック、関係者などのインタビューを通じて、パリ-ルーベならではの過酷さ、難しさを伝え、激しいレースの魅力に迫るドキュメンタリー作品である。 パリ・ルーベには他に、ハードカバー・大判(220ページ超)の洋書もあり、こちらは4人のフランス人による共著を英語に翻訳したもの。これらのDVDや書籍を通じて、クルマやバイクの24時間耐久レースの人気が高く、パリ・ダカールラリーを生んだ国ならではの“過酷な競争”に対する期待感、社会的地位などについても考えさせられる。 |

||

| ROAD to ROUBAIX(ルーベへの道) DVD/英語/75分/NTSC・PALハイブリッド \4,830(税込) |

||

|

||

ヤマハ発動機創立の年に行われた富士登山レースから1993年(日本のファンにとっては忘れられない原田哲也が世界GP250ccクラスのチャンピオンを獲得した年)までのロードレーサーの歴史を1冊にまとめた本。レースの歴史ではなくマシンの歴史を、500ccやワークスマシンに偏らず、250、350、750ccのマシンについても多くのページを割いて詳述。 ヤマハ発動機創立の年に行われた富士登山レースから1993年(日本のファンにとっては忘れられない原田哲也が世界GP250ccクラスのチャンピオンを獲得した年)までのロードレーサーの歴史を1冊にまとめた本。レースの歴史ではなくマシンの歴史を、500ccやワークスマシンに偏らず、250、350、750ccのマシンについても多くのページを割いて詳述。YA-1、YDS-1の改造車からTD1認定車を経て本格的な市販レーサーであるTD1Cに至る黎明期の模様にはじまり、1962〜68年の世界GPワークス参戦と撤退、そして市販レーサーTZシリーズの開発、1973年の500ccクラスへのワークス復帰、TZ750/500の開発、1985年の250ccクラスへのワークス復帰…と、連綿と続くヤマハのレース活動を、マシンにスポットを当てつつ詳述した好著である。 テッド・マッコーレーの“YAMAHA”も、ロードレースに相当のページを割いてはいるが、マシンそのものに関する記述は(1970年代後半〜80年代前半あたりの500ccを除き)浅く、マシンに大きな興味を持つ読者には、このコーリン・マッケラー版のほうがはるかに読みごたえがあるはずだ。 1979〜85年にTZ250、86〜87年にYZR250の担当メカニックをした後、88年以降は取材する側に回った私にとっても、今まで人に聞いたり断片的な記事で読むしかなかった1955〜79年のマシンについて、これほど詳しく、開発の経緯や歴史的背景を含めてわかりやすく解説している本は他になかった。 TD1に始まり、年ごとに急ピッチで性能を高めていった250ccの市販レーサーが、なぜ、'76年からの3年間にはほとんど進化しなかったのか、その後突然姿を現わした'79年型のワイドフレームはどうやって開発されたのか、片山敬済のワールドタイトル獲得の武器となった3気筒のTZ350はどういった経緯で登場したのか…などなど、レース結果や広報資料を眺めていただけでは決して知り得ないレース史の裏面を明らかにしている。 世界GP250ccクラスが“プライベーター天国”と称された最後の1984年、福田照男のメカニックとしてヨーロッパラウンドを転戦した私が読んでも、この年のTZ250が抱えていた諸問題や各チームの対応策などが詳細かつ正確に記述されており(福田照男の名前が出ていないのは大いに不満ではあるが)、著者の取材力に敬意を表したい。 YDS1R、3気筒のTZ350、TD1CのエンジンをRD56のフレームに積んだ試作車、GP250クラスにも出走したケニー・ロバーツの1978年型TZ250、各種のTZ/YZR750など、貴重な写真の数々にも驚かされる。 |

||

| YAMAHA : All Factory & Production Road Racing Two-Strokes from 1955-1993 ハードカバー/W200×H260/カラー・モノクロ/英語/191p 税込価格 4,830円 (本体価格 4,600円) |

||